我院聂文星博士科研成果取得新进展

发布时间:2018.04.10

来源: 本站

2018年3月30日,我院聂文星博士为第一作者、四川大学为第一单位,在物理学权威期刊Physical Review B上发表题为“Particle statistics, frustration, and ground-state energy”的研究论文。同日,聂文星博士为通讯作者、与清华大学合作的题为“Weylmagnons in pyrochloreantiferromagnets with an all-in-all-out order”的论文,也在同一期刊Physical Review B上正式发表。

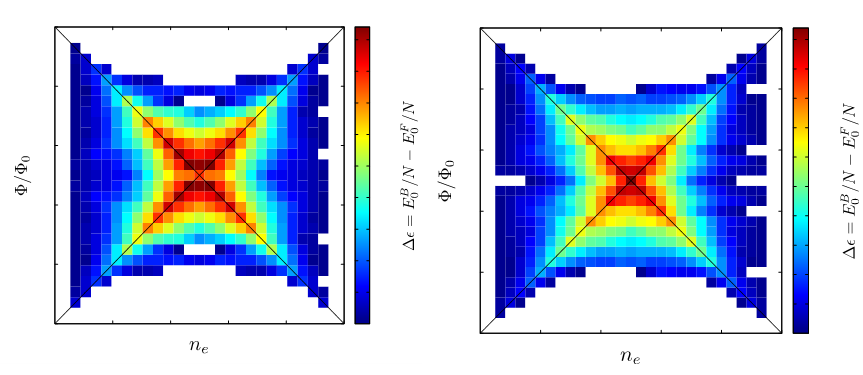

论文“Particle statistics, frustration, and ground-state energy”研究的是量子多体系统中,粒子统计、阻挫、和系统基态能量的关系。在无相互作用的系统中,由于玻色爱因斯坦凝聚的发生,玻色系统的能量不高于费米系统的能量,这个关系被称为“自然的不等式”。但是在有相互作用的系统中,“自然的不等式”是否成立、以及成立条件的讨论并不平庸。此前,聂文星副研究员以第一作者及合作者在物理学顶级期刊Physical Review Letters(2016年影响因子8.462,Nature Index收录)上发表了此课题的前期结果。在这项工作中,聂文星博士和合作者,严格证明了在有相互作用的多体系统中,“自然的不等式”成立的充分条件:没有跳迁阻挫。并提出了对阻挫的统一理解:费米统计引入的负号可以定义为统计阻挫。基于新的理解,发现了硬核玻色系统基态能可能高于费米系统基态能的机制:引入跳迁阻挫与统计阻挫相叠加或竞争。该论文用严格证明和精确对角化相结合的方法,证明了在热力学极限下有跳迁阻挫的许多系统中, 玻色系统的基态能可以高于费米系统!

图一。图示在磁场下,玻色系统和费米系统能量密度之差,分别为28个格点和30个格点的正方晶格上的计算结果。彩色所示的区域,自然不等式不成立。

这一研究工作提出的费米统计引入阻挫的观点,将有助于我们更深入的理解阻挫的来源。由于结论的严格性,可以作为数值和近似计算检验正确性和定量比照的标准。同时,由于粒子统计、阻挫是量子多体物理的基础问题,该课题在全球进行学术交流时,引起了统计物理、数学物理和凝聚态等领域的物理学家的好评和广泛兴趣。

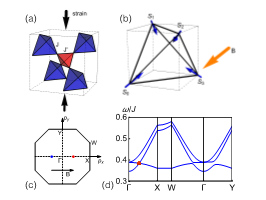

在另一篇论文“Weylmagnons in pyrochloreantiferromagnets with an all-in-all-out order”中,聂文星博士和合作者试图在自旋系统中,寻找外尔费米子对应的具有玻色统计的元激发——外尔磁子。外尔费米子,最初作为无质量的狄拉克方程的解引入物理学。最近五年来,随着人们在固体材料即外尔半金属中观测到“外尔费米子”,寻找对应的具有玻色统计的元激发——外尔磁子,成为全世界凝聚态物理学家竞争的课题。该论文用对称性分析和自旋波近似结合的办法,发现了对一类具有全进全出磁序的反铁磁烧绿石样品,加入微小磁场或者压力,在磁子的能谱中出现了外尔磁子。

图二。图二(a)为具有烧绿石结构的晶体示意图与加压示意图;图二(b)为烧绿石结构中的任一四面体上全进全出序的示意图,黄色箭头为外加磁场示意图;图二(c)为倒格矢空间中一对外尔磁子的示意图,图二(d)为自旋波的能带计算结果,其中红点示意外尔磁子的位置。

这项研究首先用对称性分析,建立能反映晶体对称性的低能有效模型,通过加入微扰,发现外尔磁子可能产生的机制:加入微弱磁场和压力。进一步建立微观模型,用自旋波理论计算得到磁子的能带,发现了与对称性分析相吻合外尔磁子。值得注意的是,这一研究工作所用的对 称性分析得到的结论,并不局限于具有烧绿石结构的晶体。研究结果适用于能带在![]() 点满足三维Tg表示的所有磁性材料。此外,该研究是第一次预测到在具有全进全出序的反铁磁烧绿石晶体中会出现外尔磁子。同时,该研究预测到的一对外尔点,是固体材料中第一次预测的能实现外尔点的最少数目。此外,由于自然界中三维磁性材料,尤其是烧绿石晶体的普遍存在,以及实验上易实现加压和加磁场的技术手段,该研究结果为实验观测外尔磁子指明了方向。

点满足三维Tg表示的所有磁性材料。此外,该研究是第一次预测到在具有全进全出序的反铁磁烧绿石晶体中会出现外尔磁子。同时,该研究预测到的一对外尔点,是固体材料中第一次预测的能实现外尔点的最少数目。此外,由于自然界中三维磁性材料,尤其是烧绿石晶体的普遍存在,以及实验上易实现加压和加磁场的技术手段,该研究结果为实验观测外尔磁子指明了方向。

2017年底,聂文星博士为第一作者、四川大学为第一单位,在物理学权威期刊Physical Review A上,发表了题为“Ferromagnetic ground state of the SU(3) Hubbard model on the Lieb lattice”的研究论文。这是关于强关联电子体系实现量子磁性的研究。

这些研究工作获得了国家自然科学基金青年项目等的大力支持。

原论文链接,请分别见:

https://journals.aps.org/prb/abstract/10.1103/PhysRevB.97.125153

https://journals.aps.org/prb/abstract/10.1103/PhysRevB.97.115162